Le Cabinet d’arts graphiques vient de mettre en ligne près de 300 œuvres sur papier de l’artiste genevois

Parmi les fonds qui restent à recenser au Cabinet d’arts graphiques du Musée d’art et d’histoire, figurait un ensemble d’œuvres sur papier de Pierre-Eugène Vibert (1875-1937). À la faveur d’un inventaire récent, près de 300 feuilles sont désormais accessibles au public par le biais du site des collections en ligne des MAH.

Un Carougeois à Paris

Pierre-Eugène Vibert est né à Carouge en 1875. Il étudie le dessin et la xylographie à l’École des arts industriels de Genève, puis s’installe à Paris avec son frère aîné, le sculpteur James Vibert (1872-1972). Là, il débute sa carrière en travaillant comme illustrateur pour des revues parisiennes, telles L’Image ou La Plume, pour lesquelles il réalise des portraits d’écrivains ou de personnages célèbres. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, l’artiste est contraint de rentrer en Suisse. En 1920, il obtient un poste de professeur de dessin et de gravure sur bois à l’École des Beaux-Arts de Genève. Cette situation lui permet, dès 1923, d’alterner semestres d’enseignement en Suisse et séjours à la campagne à Grosrouvres, dans les environs de Paris. Conseiller municipal socialiste, artiste et professeur reconnu, il décède subitement en janvier 1937, à l’âge de 62 ans.

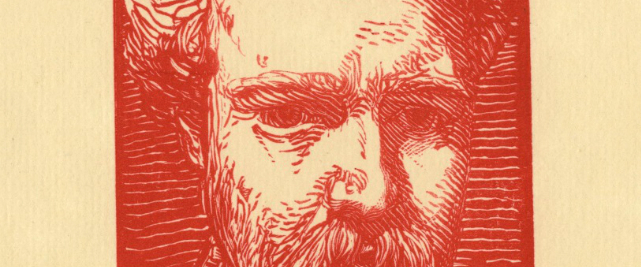

Xylographie, 123 x 78 mm (image), ©MAH, inv. E 2016-0012-004

Provenance des œuvres

Le Cabinet d’arts graphiques conserve plus de 300 œuvres de Pierre-Eugène Vibert. Ce fonds est constitué en grande majorité d’estampes, mais compte également une dizaine de dessins ainsi que plusieurs livres illustrés et portfolios. La plupart des pièces ont été acquises du vivant de l’artiste, principalement entre 1903 et 1931. Les différentes feuilles ici réunies permettent d’avoir une belle vue d’ensemble de son œuvre gravé.

Les sources d’inspiration de l’artiste

Dans ces gravures prédominent plusieurs sujets: la figure humaine, la nature et le monde onirique. Le premier thème apparaît bien entendu dans les portraits de personnages célèbres qu’il réalise pour le compte d’éditeurs mais aussi dans ses travaux personnels. Contemporains, amis ou petites gens, Vibert scrute attentivement la figure humaine.

Xylographie en camaïeu, 127 x 94 mm (image), ©MAH, inv. E 2015-1973

Chaque arbre isolé, chaque bâtisse ou chaque route est également source d’inspiration. Ce penchant pour la nature est particulièrement probant lorsqu’il représente les environs de Grosrouvres, son lieu de séjour estival. Les paysages des Yvelines sont à l’honneur dans deux recueils éponymes qui glorifient la campagne environnante et témoignent de l’attachement de l’artiste à cette région. Toutefois, une certaine mélancolie se dégage de ces compositions alternant vastes étendues, bosquets ou bâtisses abandonnées; la présence de l’homme y est presque toujours mise à distance par les éléments naturels (arbres, prés ou rivières).

Xylographie en camaïeu, 180 x 230 mm (image), ©MAH, inv. E 2015-1981-002

Enfin, Vibert éprouve une grande attirance pour l’univers féminin et les créatures imaginaires. Il se plaît à représenter des femmes nues, nymphes ou paysannes, assoupies ou rêvant au bord de l’eau. Dans le recueil Harmonies, l’artiste propose dix planches où de jeunes muses folâtres dansent et se baignent sous le regard de faunes. Il recourt à ce même registre empreint de féminité et de rêve pour illustrer Kato, un ensemble de poèmes d’Emile Verhaeren.

Xylographie en camaïeu, 309 x 456 mm (image), ©MAH, inv. E 2016-0149

Le renouveau de la gravure sur bois

À l’aube du XXe siècle, Vibert développe une pratique artistique autour de la gravure sur bois. Utilisée aux XVe et XVIe siècles puis remplacée par la gravure en creux comme l’eau-forte, la xylographie revient à la fin du XVIIIe siècle comme moyen de reproduction pour les illustrations. La particularité de Vibert consiste à s’affranchir de ce modèle en créant des compositions plus libres et moins détaillées.

Xylographie en camaïeu, 322 x 262 mm (image)

©MAH, photo: A. Longchamp, inv. E 2016-0161

L’artiste participe ainsi au renouveau de la xylographie originale, comme son compatriote Félix Vallotton ou le Norvégien Edvard Munch. Il crée des images contrastées en juxtaposant une planche de trait à une ou deux planches de ton. Ces compositions en clair-obscur sont le résultat d’un travail minutieux où se superposent les différentes couleurs. Grâce à sa maîtrise technique et à un choix restreint de tons, Pierre-Eugène Vibert restitue avec beaucoup de poésie l’essence de ses sujets.

A l’attention de Julie Eggel

Bonjour,

C’est avec grand plaisir que je découvre votre blog. Je suis la petite-fille de Pierre-Eugène Vibert et j’habite toujours la maison qu’il avait achetée à Grosrouvre en 1922, et qui fut l’atelier d’imprimerie de son fils Jean-Paul, mon père, à partir de 1929 jusqu’en 1995.

Je voulait vous signaler deux petites erreurs sur cette page d’introduction :

– les dates de James Vibert (1872-1942)

– dans l’album « Dix paysages de l’Yveline », il faut intervertir les légendes des planches : « Le Domaine de Groussay » et « Le Manoir des Mesnuls ». Les gravures originales ne portent en effet ni numéro, ni titre, donc seuls les habitants des Yvelines peuvent s’apercevoir de l’erreur. Celle qui est reproduite dans votre introduction représente « Le Manoir des Mesnuls ».

Lorsque j’aurai regardé attentivement la totalité de la collection en ligne, je pourrai probablement vous apporter quelques précisions de dates ou autres, si vous le souhaitez.

Bien cordialement,

Yvette Vibert

N° d’inventaire E 2017-0931

Homme moustachu = Emile Verharen

portrait gravé pour la page de titre de « Kato », éditions Kundig 1918.