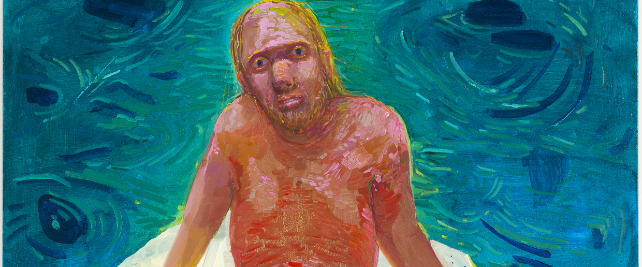

La commissaire du Retour des ténèbres commente le choix pour l’affiche de l’exposition

La peinture choisie pour l’affiche de l’exposition Le Retour des ténèbres. L’imaginaire gothique depuis Frankenstein est l’œuvre de l’artiste américaine Dana Schutz, née en 1976, vivant et travaillant à New York. Pour sa première exposition personnelle, Frank from Observation (Galerie Zach Feuer, New York, 2002-2003), celle-ci crée un concept original. Elle invente un personnage fictif, le dernier homme sur terre, et s’attache à faire son portrait dans une dizaine de tableaux. Elle le peint comme si elle l’observait dans ses différentes activités de survivant, ce qui fait d’elle en quelque sorte la dernière peintre sur terre. Le thème du dernier homme, développé dans l’exposition, est un sujet important dans l’art et la littérature du XIXe siècle. Marie Shelley, par exemple, écrit dix ans après Frankenstein un autre roman fantastique intitulé The Last Man (1826). Le poème Darkness de Lord Byron, composé à Genève durant l’été 1816, raconte lui aussi l’extinction de l’humanité.

Continuer la lecture…