Claude-Inga Barbey et Doris Ittig de retour au MAH

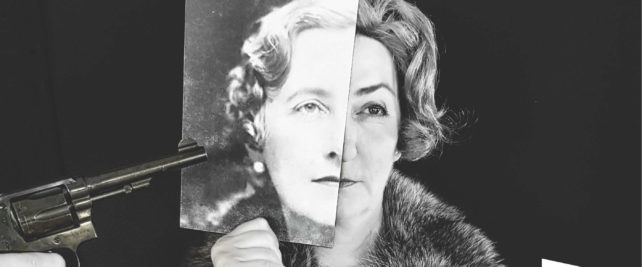

En octobre 2016, Femme sauvée par un tableau avait enchanté le public du MAH. Coécrite et interprétée par Claude-Inga Barbey et Doris Ittig, cette pièce mettait en scène la rencontre troublante entre une guide conférencière et une visiteuse au milieu des tableaux de Félix Vallotton. Cet automne, le duo de comédiennes romandes se replonge dans les collections du musée, avec cette fois Agatha Christie pour figure tutélaire. Christmas Pudding, qui tient son titre d’une nouvelle de la romancière britannique publiée en 1960, prend pour décor la salle égyptienne du MAH.

Mais quel rapport entre le musée et Agatha Christie, spécialiste du whoddunit à la tasse de thé empoisonnée? Si son premier roman policier The Lonely Petit se déroule au Caire, où elle a séjourné en 1910, Christie vit pleinement sa passion pour l’archéologie dans les années 1930 auprès son second époux, directeur de chantiers de fouilles en Irak et en Syrie pour le British Museum – elle participe même activement au nettoyage des objets déterrés. Meurtre en Mésopotamie (1936) et Mort sur le Nil (1937) sont les plus célèbres des enquêtes d’Hercule Poirot, dont le cadre et les personnages sont directement inspirés de ces années passées à sonder les sous-sols du Moyen-Orient. Pour Claude-Inga Barbey, faire revivre la reine du crime au milieu de la collection égyptienne du MAH relevait de l’évidence.

Comment est né ce projet de Christmas Pudding?

Claude-Inga Barbey: Quand j’étais petite, je partais chaque année à Porquerolles en vacances avec ma grand-tante qui m’a élevée. Poussée par la solitude, je fréquentais le kiosque qui vendait journaux, crème solaire, pelles et seaux de plage, et proposait un large choix de livres d’Agatha Christie. J’ai commencé à en lire un par jour, puis deux, trois, quatre par jour et j’ai fini par voler de l’argent à ma tante pour assouvir ce besoin qu’elle ne comprenait pas. J’ai depuis gardé ce goût pour l’œuvre de Christie sous toutes ses formes ainsi qu’une passion pour l’Angleterre. J’ai longtemps gardé en tête l’idée de faire quelque chose autour d’Agatha Christie sans pour autant adapter Les Dix Petits Nègres ou La Souricière. Notre projet (avec Doris Ittig) d’écrire des pièces pour les jouer dans les musées et les bibliothèques était une occasion idéale pour s’attaquer au «personnage» de la romancière de manière un peu déjantée. Nous sommes parties sur le même modèle que Femme sauvée par un tableau, qui parlait de la résilience par la peinture; cette fois il s’agit d’une histoire de résilience par la littérature.

Quel est le point de départ de la pièce ?

C.-I. Barbey: La disparition d’Agatha Christie pendant onze jours en décembre 1926, qui reste encore à ce jour un mystère et qui a donné lieu à plusieurs travaux de thèses, de romans et même d’un film avec Vanessa Redgrave. J’avais envie d’émettre ma propre hypothèse sur le sujet – car Christie elle-même l’élude dans son autobiographie parue en 1977 – en l’inscrivant en filigrane d’une visite commentée de la salle égyptienne du MAH. J’endosse le rôle d’Agatha et Doris reprend celui de Louise, la visiteuse de Femme sauvée par un tableau.

Doris Ittig: L’action se déroule plusieurs années après Femme sauvée par un tableau. Le mari infidèle de Louise a définitivement quitté le domicile conjugal et cette dernière, pour tromper l’ennui, passe des heures à la bibliothèque. C’est alors qu’apparaît le fantôme d’Agatha Christie dans l’esprit de la lectrice esseulée. Agatha raconte son histoire (inventée par Claude-Inga) et Louise la retranscrit.

Quelles sont vos sources documentaires ?

C.-I. Barbey: Je me suis basée sur plusieurs biographies et sur son autobiographie. Le personnage n’est d’ailleurs pas particulièrement sympathique, faisant preuve d’un esprit mathématique cassant, d’une rigueur morale doublée d’un enthousiasme fleur bleue un peu agaçant. Je me suis par la suite rendue compte que tous les romans étaient construits selon la même logique : il y a toujours une gouvernante, un policier, un jeune homme et une jeune femme innocents, un intellectuel, un manuel… et l’assassin est toujours celui auquel on s’attend le moins. C’est formidable, mais comme dirait Doris dans le spectacle, une fois qu’on en a lu un, on les a tous lus. Pour étayer le texte de la pièce, j’ai procédé à une sélection d’objets de la collection du MAH, au sujet desquels j’ai bénéficié des connaissances du personnel du musée et de l’égyptologue Sandrine Vuilleumier (Université d’Heidelberg): la statue monumentale de Ramsès II, les objets cosmétiques, le modèle réduit de grenier à blé sur le toit duquel est assis un scribe, l’ibis, la fausse porte de Djati et un vase canope. C’est à travers ces objets que le personnage d’Agatha raconte son histoire.

Comment avez-vous fait votre sélection?

C.-I. Barbey: J’ai choisi des objets du quotidien qui interpellent les gens. Le propos ne devait pas être trop complexe et c’est volontairement que je ne m’attarde pas sur les dates, les dynasties… Comme c’est le personnage de Doris qui aperçoit les objets, il fallait parler de choses simples qui attirent son attention: les outils et les matières utilisés par les Égyptiens pour se maquiller, la raison pour laquelle ils sont représentés de côté…

D. Ittig: Louise réagit et dit des choses comme tout un chacun, car elle n’est pas dotée d’une immense culture. Du coup, je crois que l’on rend service à des spectateurs en répondant à des questions qu’ils n’osent pas poser.

C.-I. Barbey: Toutes les informations sur les objets sont historiquement justes et transmises de manière très simple; j’évoque, par exemple, les époux Naville sur les chantiers archéologiques: Madame dessinant les trouvailles des fouilles menées par Monsieur¹. J’en profite pour rappeler la vision colonialiste d’Agatha Christie, en lui faisant répéter que les objets mis au jour devraient rejoindre les collections du British Museum, que seuls les Britanniques seraient en mesure de s’en occuper. Parler de momies est enfin l’occasion d’aborder des sujets qui nous touchent, nous simples visiteurs de musée, comme la déontologie : peut-on laisser une femme morte dans une boîte sous le regard du public?

1 Édouard Naville permettra plusieurs acquisitions majeures de la collection d’égyptologie du MAH, parmi lesquelles la statue colossale de Ramsès II.