Une série fascinante du sculpteur britannique actuellement visible au Cabinet d’arts graphiques

«An elephant skull was recently added to Moore’s maquette studio» (pl. I)

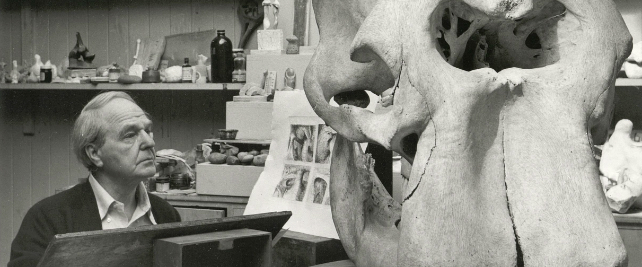

En 1970, Gérald Cramer – dont l’activité est en ce moment mise à l’honneur dans les salles du Cabinet d’arts graphiques – édite l’album d’Henry Moore Elephant Skull. Le titre de la première planche de cet album «An elephant skull was recently added to Moore’s maquette studio» rappelle l’histoire de cette série d’eaux-fortes. En effet, deux ans plutôt, en 1968, le biologiste Julien et son épouse Juliette Huxley décident de retirer de leur jardin de Hampstead un crâne d’éléphant kenyan pour l’offrir à Henry Moore. L’artiste fait nettoyer et restaurer l’énorme boîte osseuse afin de l’installer dans son atelier de maquettes à Perry Green (Hertfordshire), où il conserve sa collection d’objets naturels dont la forme et la structure l’inspirent dans ses recherches plastiques et artistiques.

Eau-forte, 252 x 199 mm (cuvette) ©MAH, CdAG, Genève, Dépôt de la Fondation G. Cramer, photo A. Longchamp

«The elephant is the most remarkable living link we have with the prehistoric world» (pl. XVII)

Les éléphants fascinent Henry Moore par leur taille imposante et préhistorique et par l’incroyable mélange de force et de sensibilité qui se dégage de leur squelette, notamment de leur crâne. Aussi, Moore se lance dans l’étude de cet extraordinaire objet qui domine son atelier. Par ailleurs, en souvenir d’une promesse faite à Gérald Cramer, il décide de délaisser la lithographie – sa technique de gravure privilégiée – et de réaliser une série d’eaux-fortes. Gérald Cramer s’occupe alors d’apporter les outils nécessaires à leur réalisation et aménage un espace de travail dans l’atelier de Henry Moore. Entre 1969 et 1970, l’artiste y grave septante planches avec l’aide de l’imprimeur parisien Jacques Frélaut qui se charge d’imprimer les essais au Royal College of Arts.

© Bibliothèque de Genève, Arch. G. Cramer Photos 27

«Skull back view – Tunnels regressions, dark depths» (pl. XXVIII)

Une eau-forte imprimée sur parchemin constitue la couverture et vingt-huit gravures composent l’album Elephant Skull. Cette série, dont l’ordre et la séquence sont choisis par l’artiste, incite à une lecture globale de l’œuvre plutôt qu’à une interprétation des planches isolées. Elephant Skull adopte ainsi la structure narrative d’un livre et embarque le spectateur dans un voyage imaginaire autour et à travers l’imposante boîte crânienne : sept planches, réparties au long de l’album, forment les étapes du voyage et représentent le crâne entier. De la première vue de face, la vision du spectateur évolue progressivement autour du crâne jusqu’à la dernière planche, vue de dos.

©BGE, Arch. G. Cramer Photos 308

Eau-forte, 250 x 198 mm (cuvette) ©MAH, CdAG, Dépôt de la Fondation G. Cramer, photo A. Longchamp

«Doric column and underground dungeons» (pl. XX)

Après avoir analysé sa forme extérieure, Henry Moore se penche sur les différentes facettes et détails qu’il perçoit en explorant l’intérieur du crâne. Les éléments osseux se métamorphosent alors à ses yeux en paysages rocheux, formés de grottes, de cachots et de collines qui laissent parfois place à des déserts ou à des pièces d’architecture telles que des colonnes, des arcs et des tunnels. Ce voyage imaginaire conduit l’artiste à aborder des sujets qui lui sont chers et qui l’ont déjà occupé dans ses investigations plastiques, comme celui des figures allongées ou de la mère et l’enfant. Dans «The holding arm of a Mother and Child sculpture», le dessin linéaire et délicat résulte d’une immersion rapide dans l’acide et contraste avec les tonalités plus sombres et élaborées d’autres planches, comme dans «Doric column and underground dungeons» (pl. XX). Toutefois, même dans les parties fortement hachurées, la lumière pénètre dans la noirceur en attribuant un relief certain aux formes.

Eau-forte, 250 x 198 mm (cuvette) ©MAH, CdAG, Dépôt de la Fondation G. Cramer, photo A. Longchamp

Eau-forte, 278 x 232 mm (cuvette) ©MAH, CdAG, Dépôt de la Fondation G. Cramer, photo A. Longchamp

«It is the most impressive item in my ‘library’ of natural forms» (pl. XXIII)

Édité en 1970, Elephant Skull demeure l’un des beaux projets graphiques réalisé par Henry Moore aussi bien par son ampleur que par la technique singulière utilisée qui lui a donné plus de liberté d’expression. Toutefois, c’est probablement le sujet lui-même, cet énorme crâne dominant sa collection, qui a motivé Henry Moore à repousser ses limites. Dans les salles du Cabinet d’arts graphiques, le crâne de Miss Djeck évoque cette présence massive dans l’atelier de l’artiste et rend compte du type d’objet auquel il s’est confronté.

L’exposition Gérald Cramer et ses artistes: Chagall, Miró, Moore est visible jusqu’au 29 janvier 2017 au Cabinet d’arts graphiques des Musées d’art et d’histoire. Entrée libre