Deux sites particuliers pour le paléolithique supérieur

Le Musée d’art et d’histoire s’associe à l’exposition Lascaux, Chefs d’œuvre de la préhistoire, qui se tient à Palexpo jusqu’au 17 janvier 2016, par une évocation des fouilles de Veyrier. Ces deux sites occupent une place privilégiée dans notre connaissance du paléolithique supérieur.

Le site archéologique de Veyrier

Dans la région genevoise, les populations de chasseurs-cueilleurs de Cro-Magnon signalent leur présence, certes plus tardive qu’à Lascaux (env. 17’000 av. J.-C.), sur le site de Veyrier, situé sur la commune d’Étrembières en Haute-Savoie, au pied du Salève. Vers 13’400 av. J.-C., le retrait des glaciers du Rhône et de l’Arve entraîne l’effondrement d’une partie de la paroi montagneuse du Salève en un enchevêtrement de gros blocs calcaires. Ces sortes de cavernes (ou abris sous-blocs) sont occupées à plusieurs reprises pendant près de deux millénaires. Elles ont fourni un abondant mobilier lithique et osseux, dont l’essentiel est conservé dans les collections du Musée d’art et d’histoire.

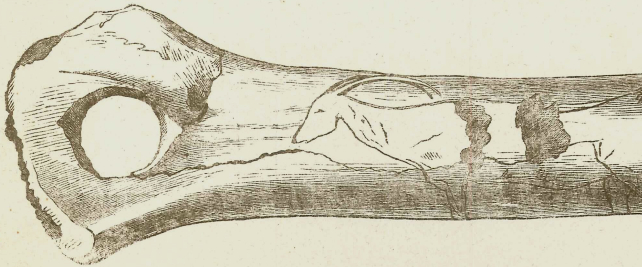

Ce matériel archéologique fait du site de Veyrier la première attestation d’une présence humaine dans le bassin genevois. Comme à Lascaux, ces ancêtres vivent de chasse et de cueillette; s’ils connaissent le feu, ils ignorent encore l’agriculture, l’élevage ou la céramique. Certains des artefacts découverts à Veyrier témoignent également du développement d’un art figuratif diversifié, complémentaire de celui dont la grotte de Lascaux est le témoin emblématique. Comme sur les représentations pariétales, les motifs gravés qui ornent plusieurs bâtons perforés en bois de renne sont essentiellement animaliers (bouquetin, mustélidé), mais on y trouve aussi des motifs végétaux (branche de bouleau) ainsi que des signes géométriques.

Ce site occupe une place importante dans l’histoire des recherches archéologiques, dans la mesure où les établissements de cette époque sont rares en Suisse occidentale et du fait de la précocité de son identification, que l’on doit aux débuts de l’exploitation des carrières du Salève – ouvertes pour approvisionner Genève en calcaire nécessaire à son expansion – dès le premier tiers du XIXe siècle. Le site a aujourd’hui disparu, en raison de l’avancement du front des carrières.

La présentation du MAH à Palexpo

Après une rapide présentation du site de Veyrier et de son importance dans le développement de la recherche préhistorique, évoquée notamment par des photographies d’époque et d’autres archives ainsi que par un lot d’outils lithiques, l’attention est portée sur l’histoire savoureuse de sa découverte.

Dès 1833, savants et érudits de toute spécialité, souvent honorables et distingués professeurs à l’Académie, se passionnent peu à peu pour l’archéologie et s’interrogent sur nos lointains ancêtres. Physicien, théologien, dentiste, géologue, médecin, pharmacien, alpiniste, etc., ils y consacrent leurs promenades dominicales ou un temps plus important, en rapportent des ossements et des artefacts (outils en silex, en os ou en bois de renne) qu’ils collectionnent, étudient, font connaître… ou perdent! (Une histoire de fouilles archéologiques I, II et III) Mais la rivalité les guette, d’autant plus qu’ils sont souvent engagés politiquement et n’appartiennent pas tous au même parti… Hippolyte-Jean Gosse et François Thioly, deux des plus actifs fouilleurs dès 1868, en seraient ainsi venus aux mains lorsque leurs champs d’investigation respectifs se sont rejoints dans la carrière. La courtoisie n’est pas davantage leur fort: Burkhard Reber – à qui nous devons les rares photographies des abris – n’hésite pas à traiter ses prédécesseurs de «larrons» ou de «filous».

Ces péripéties rocambolesques expliquent qu’il fallût attendre le début du XXe siècle pour d’une part rassembler au Musée d’art et d’histoire les milliers de vestiges disséminés, et publier d’autre part les premières études de synthèse sur le site.

Outre la possibilité de faire connaître nos collections à un public nombreux, cette présentation hors les murs offre un regard rétrospectif sur la constitution des collections, comme elle permet d’entrevoir ce que pourrait être l’évocation d’un site archéologique majeur dans la compréhension de la préhistoire dans un musée enfin agrandi.

Nathalie Wüthrich et Jean-Luc Chappaz