Le collectionneur genevois Etienne Duval s’exprimait ainsi en août 1878 au lendemain de la réception mitigée de la statue d’Aphrodite à Genève. « … Les doctes disent que ma protégée a mal au bras, on parle tout bas et même assez haut d’amputation, et voilà du coup toutes les Vénus en fuite à quarante-cinq pieds sous terre, et ma gloire atténuée, dépecée, disloquée, s’éparpillant en miettes… »

Découverte à l’emplacement d’un temple de Vénus dans les jardins de Salluste à Rome, cette copie romaine de l’Aphrodite de Cnide subit en Italie une première restauration avec l’adjonction assez malheureuse de ses parties manquantes. C’est sous cette apparence qu’elle fut exposée pendant vingt ans au Musée Rath, jusqu’à ce qu’Etienne Duval lui-même demande qu’on lui ôte ses ajouts disgracieux.

L’Aphrodite de Cnide du Musée d’art et d’histoire, bien que très fragmentaire, appartient aux versions les plus proches du chef-d’œuvre que Praxitèle sculpta au milieu du IVe siècle après J.-C. et dont la copie mieux conservée du Vatican est donnée comme référence.

Installée depuis 1910 dans les salles du Musée d’art et d’histoire, l’Aphrodite de Cnide attendait une ultime amélioration, la position de son buste ne restituant pas fidèlement celle d’origine, plus inclinée vers l’avant.

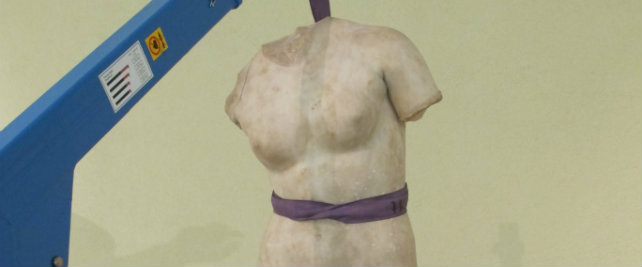

Au printemps 2012, le sculpteur-mouleur Michel Hirschy a entrepris la restauration de la statue en l’extrayant de son socle afin d’en déplacer le centre de gravité. Hormis sa pudique inclinaison restituée, l’œuvre en marbre de Carrare a été nettoyée, renouant avec son éclat d’origine. Un siècle après son entrée au MAH, il n’est pas exagéré de parler de véritable renaissance pour cette œuvre phare des collections gréco-romaines.

Texte publié suite à l’Entretien du mercredi du 19 septembre présenté par Chantal Courtois et Michel Hirschy