La candidature pour figurer sur la liste de l’Unesco a été déposée.

La candidature des «Savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art» à une inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a été officiellement déposée auprès de l’UNESCO par l’Office fédéral de la Culture, en collaboration avec la France. Une décision devrait intervenir en novembre 2020.

Lorsque la Suisse a ratifié en 2008 la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003), elle a initié une politique de recensement, de recherche et de promotion relative aux traditions vivantes suisses. En octobre 2014, le Conseil fédéral a ainsi validé les propositions des experts chargés d’établir une «Liste indicative du patrimoine culturel immatériel en Suisse»: y figurent, outre le Carnaval de Bâle, le design graphique et typographique suisse ou encore la Fête des Vignerons de Vevey, les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art. L’Inventaire français du patrimoine culturel immatériel a quant à lui inscrit les mêmes savoir-faire, en novembre 2018. L’un des atouts de cette candidature transfrontalière se trouve dans sa référence à l’Urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, inscrit au Patrimoine mondial en 2009.

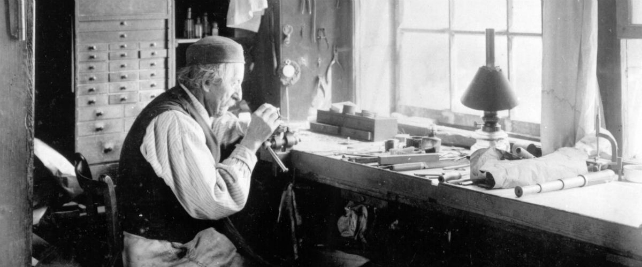

Un atelier de cabinotiers (graveurs), 1885-1900.

Tirage photographique moderne noir-blanc ©MAH, inv. H 2009-0078/002

Candidature franco-suisse

Si l’horlogerie actuelle s’inscrit dans une réalité moderne et industrielle de dimension mondiale, les savoir-faire sur lesquels elle repose sont de nature essentiellement manuelle. Et cette tradition pluriséculaire constitue une pratique patrimoniale.

Déposée le 23 mars 2019 à Paris par l’Office fédéral de la Culture, la candidature franco-suisse met en évidence la pratique de gestes spécifiques ainsi que le rôle de la transmission, indissociables de la dextérité indispensable à la maîtrise technique et à l’innovation.

Si ces savoir-faire, liés à des objets tant mécaniques qu’esthétiques, ont une fonction économique, ils ont aussi façonné l’histoire artisanale, proto-industrielle et industrielle au niveau local. Ils véhiculent des valeurs socio-culturelles transmises de génération en génération, avec les notions de précision, de ponctualité, de raffinement mécanique, de bienfacture et de persévérance, qui sont les fondements identitaires des sociétés actives de Genève à Schaffhouse, lesquelles ont évolué au gré des intégrations migratoires et des interactions au niveau suisse, européen et même extra-européen.

Traditions vivantes

Le patrimoine culturel immatériel est un concept décrivant «des traditions ou des expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants», telles que l’artisanat, les compétences et les événements culturels.

Mais comment choisir ce qui mérite dʹêtre signalé et préservé? Pourquoi sauvegarder et ne pas laisser s’éteindre? En quoi cette démarche représente-t-elle un facteur de cohésion sociale et dʹancrage identitaire?

Il faut relever que les traditions présentées à l’Unesco sont portées par des «communautés»: ainsi, depuis 2013, les milieux horlogers de l’arc jurassien franco-suisse se sont mobilisés pour faire valoir leur patrimoine culturel, en tant que tradition vivante, distinguée pour sa spécificité et sa représentativité de l’identité régionale jurassienne.

Associés aux praticiens mobilisés, les musées, dont l’une des missions est de «préserver» le patrimoine, sont aussi impliqués pour étudier, documenter, conserver des pratiques et proposer des mesures de sauvegarde. Il s’agit de promouvoir les traditions vivantes, de les rendre accessibles, à travers les créateurs, les détenteurs de savoir-faire et les objets de leur production. Il s’agit de rester en lien avec l’actualité des ateliers et des manufactures, comme de participer à la recherche et au développement de l’artisanat et de l’industrie, tout en documentant les procédés d’atelier.

Les collections muséales sont le reflet de ces missions: à vocation rétrospective et prospective et en lien étroit avec l’actualité (l’horlogerie et la bijouterie contemporaine), le musée est un lieu de savoir, de référence et de stimulation. Il est amené à jouer un rôle dans la reconnaissance de l’apport des savoir-faire liés à l’horlogerie et aux branches connexes à la créativité et à l’innovation. Tout comme il joue un rôle dans la diffusion des savoir-faire anciens, par l’accessibilité facilité aux objets qu’il conserve et par la réunion et conservation des témoignages des artisans et créateurs.

Conserver pour les générations futures, sauvegarder pour ne pas oublier et pour interroger toujours.

Les notions de visibilité et d’archivage sont placées au cœur du dossier présenté à l’Unesco. À noter cependant que l’étude historique n’est pas retenue comme argument pour juger de l’ancrage d’une tradition : ce sont le présent et le futur qui orientent la démarche.

L’inscription au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité permet la mise en valeur et la perpétuation des compétences professionnelles et culturelles générées par l’exercice des arts de la mesure du temps et la création des automates et autres boîtes à musique. De fait, l’établissement d’un dossier de candidature a pour premier bénéfice la création d’une dynamique qui fédère les différents acteurs de domaines connexes: écoles, entreprises, artisans, musées… Conscients de l’importance de ce patrimoine, ils veillent maintenant à développer des mesures pour le faire évoluer et, donc, perdurer.