Correspondances d’anciens Égyptiens au MAH

Bien avant WhatsApp ou les courriels, les anciens Égyptiens ne manquaient pas de moyens de communication. Comme nous avant l’essor de la technologie, ils géraient leurs affaires… par lettre!

Les lettres – matériel et contenu

Les anciens Égyptiens utilisaient principalement des feuillets individuels de papyrus et de l’encre noire pour leur courrier, qui était, dans la majorité des cas, rédigé par un scribe. En effet seul 1 à 2% de la population égyptienne savait lire et écrire, une pratique exercée uniquement par l’élite de la population. Ces différenciations de classes sociales sont appréciables tout particulièrement dans La Satire des métiers (fig.1), un texte qui se moque des activités manuelles et célèbre la fonction de scribe.

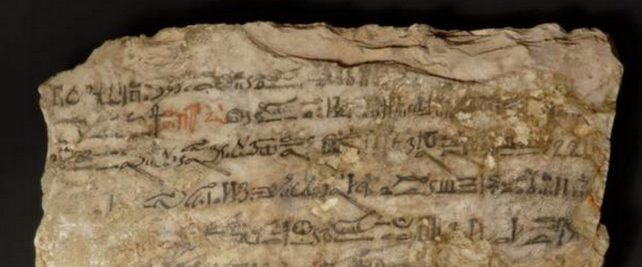

Lieu de découverte indéterminé, 20 x 30,5 cm. Don d’Édouard Naville, 1927 ©MAH, inv. 12551

Écrites de droite à gauche, ces lettres débutent par des formules de salutation mentionnant le rédacteur de la lettre et le destinataire («de un tel à un tel»), suivies des souhaits de longue vie et prospérité habituels («je dis à Amon-Rê de t’accorder vie, prospérité et santé»).

Les Égyptiens y discutent principalement affaires et travail, mais ils peuvent également donner ou recevoir des nouvelles plus personnelles, comme c’est le cas, par exemple, dans la missive envoyée par Thoutmès à son fils Boutehamon (fig. 2): le père répond d’une part aux questions et mises en garde de son fils au sujet de la maisonnée et du travail des champs et, d’autre part, lui prodigue de nombreux conseils.

Fin XXe dynastie (vers 1090 av. J.-C.). Lieu de découverte indéterminé, 28 x 21 cm.

Don d’Hippolyte Jean Gosse, 1874 ©MAH, inv. D 407

Les hiéroglyphes: beaux mais pas toujours pratiques!

Écrire en hiéroglyphes nécessite beaucoup d’application et de discipline. C’est pourquoi les scribes égyptiens choisissent d’adopter, dès la fin du 4e millénaire, une deuxième écriture plus rapide et ergonomique: le hiératique. Il s’agit simplement de reproduire, de façon abrégée, les hiéroglyphes en ne faisant apparaître que leurs traits fondamentaux, ceux qui leur permettront d’être facilement reconnaissables.

Cette écriture est utilisée, dans un premier temps et principalement, sur papyrus pour les documents administratifs, littéraires et les lettres (mais pas seulement: voir la stèle de Ioupout II). Ce n’est que plus tard, vers le VIIe siècle av. J.-C., que le hiératique est supplanté par le démotique (écriture plus cursive, réservée aux textes profanes) et utilisé dès lors exclusivement pour les textes sacrés1.

Datation

Contrairement à la pratique actuelle, les lettres égyptiennes sont rarement datées. Les égyptologues sont cependant capables d’indiquer, pour chacune d’entre elles, une fourchette de datation. Comment procèdent-ils? Les signes hiératiques ayant été utilisés sur une période de plus de 3000 ans, le tracé de chacun d’entre eux a donc évolué au fil du temps. Les spécialistes sont par conséquent capables de reconnaître la période à laquelle appartient chaque signe en fonction de sa forme.

Ci-dessous un exemple d’évolution avec le vautour percnoptère (fig. 3):

Le service postal

Une fois prêtes, les lettres étaient enroulées de gauche à droite, puis pliées en deux ou trois. L’adresse était alors écrite sur le côté extérieur du feuillet (verso). Les lettres officielles étaient, quant à elles, parfois attachées avec une bandelette de lin et scellées.

Faute de services postaux, les missives étaient confiées à des voyageurs qui se chargeaient de les remettre à leur destinataire!

Note

1 Voir l’émission de la RTS «L’écriture égyptienne, les hiéroglyphes, le hiératique et le démotique», et l’interview de Philippe Collombert, 6 mars 2018.