La reconstruction ne doit pas refuser la modernité

Au rythme médiatique, c’est déjà le passé. Le monde entier s’est ému en regardant les flammes ravager l’un des monuments les plus insignes du patrimoine mondial.

Dans les jours qui suivirent, les meilleurs experts se sont exprimés sur les solutions possibles pour redonner à Notre-Dame toute sa majesté et préserver son héritage, celui de l’Humanité.

Les moyens financiers ont afflué, pour atteindre un montant que nul n’aurait pu anticiper. Cet élan devrait permettre d’envisager sereinement la restauration. La France dispose de plus d’un corps d’architectes des monuments historiques de qualité.

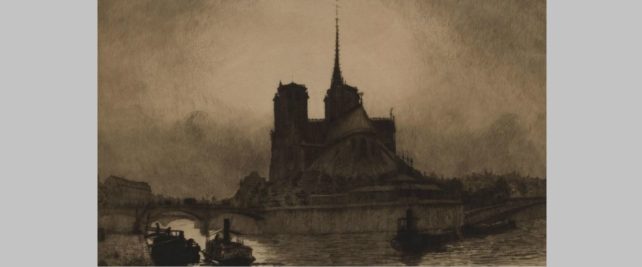

Eau-forte et pointe sèche, 466 x 605 mm (feuille) ©CdAG du MAH, inv. E 2019-0345-2

Tout ceci est de bon augure. Certes, les déclarations du président français sur les délais de reconstruction ont fait couler beaucoup d’encre et prêté à discussions. Il faut en reconnaître le caractère quelque peu fantaisiste. Mais est-ce là l’enjeu principal de cette vaste reconstruction? Tant de facteurs inconnus demeurent. Nul ne peut alléguer d’une date possible pour la fin des travaux. Mais qu’on se rassure, même blessée, Notre-Dame attire le regard d’un public soucieux et curieux de voir de près ses chefs-d’œuvre rescapés grâce au dévouement et au professionnalisme des sauveteurs.

Ce tragique accident pose une question cruciale: celle de notre attente vis-à-vis de ces monuments qui jalonnent le paysage partout en Europe.

La Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites, dite Charte de Venise, adoptée en 1964, propose un cadre de préservation-restauration des bâtiments anciens. Son élaboration répondait à l’urgence de reconstruire les biens culturels après les désastres de la Seconde Guerre mondiale, sans jamais en dénaturer la compréhension.

Ce texte fondateur demeure la référence mais ne saurait être considéré comme un texte sacré. Cinquante-cinq ans après sa signature, l’évolution des techniques et des matériaux a permis des expérimentations qui se seraient révélées inenvisageables au siècle dernier. Qui oserait encore sérieusement contester l’apport majeur de la pyramide du Louvre, tant par l’équilibre architectural de ce monument composite que par son usage?

Eau-forte et pointe sèche, 280 x 400 mm (cuvette) ©CdAG du MAH, inv. E 70-215

Un bâtiment historique – fut-il prestigieux – n’est pas un astre mort. Il est le résultat des évolutions architecturales qui se sont succédé au cours des siècles. Devons-nous les interrompre? Figer le passé dans une patrimonialisation touristico-réactionnaire lui serait fatal.

Les monuments, comme les musées, représentent un coût élevé pour la société. Ils doivent pouvoir vivre, respirer et accompagner les populations qui les côtoient et les protègent.

Aimer un monument, c’est le comprendre, respecter sa fonction, qu’elle soit cultuelle, culturelle, judiciaire ou militaire. «La beauté d’un monument appartient à tout le monde», écrivait Victor Hugo en 1832 dans un célèbre plaidoyer pour la protection des édifices historiques.

Ces témoignages du passé nous semblent immuables. Mais ils ne seront pérennes que si nous savons convaincre les générations futures de se les approprier pour leur beauté et leur usage.